5月14日、金剛樹院から羽黒山(はぐろさん)正善院(しょうぜんいん)に行きました。

金剛樹院から近く、わかりやすかったです。

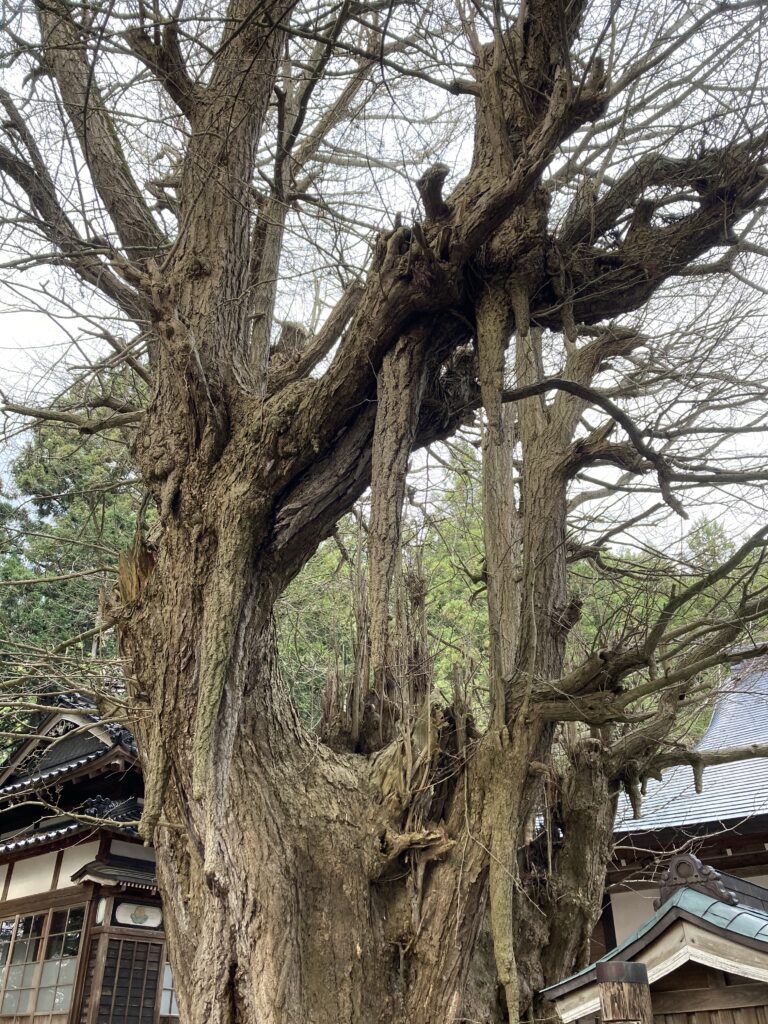

車を降りると広さを感じました。

道路沿いの駐車場でしたが、正善院の前の道路は広くなっていました。

車を停めた側に「黄金堂(こがねどう)」がありました。

お堂に近づくと張り紙がありました。

読んでみたもののどうしたらいいのか戸惑ってしまったので、聞いてみるのが一番と思い、書いてあった電話番号にかけてみました。

中に入ってお参りが出来るということだったので、安心してスリッパを履き、扉を開けようと思ったら鍵が掛かっていました。

・・・よく見ていなかった、どうしよう、また電話というよりは道路を挟んで向かい側の正善院へ行ってみました(道路の拡幅によって分断されたそうです)。

ご住職が出て来られて、お参りには2つの方法があると聞きました。

この方法はうち(正善院)だけですと仰っていました。

私の解釈が間違っているかもしれないので、説明出来ないのですが、今回私はお堂の前で手を合わせてきました。

お堂の中にも入ることが出来るということなので、中に入ってお参りしたい方は事前にその旨を伝えてから行くと確実だと思います。

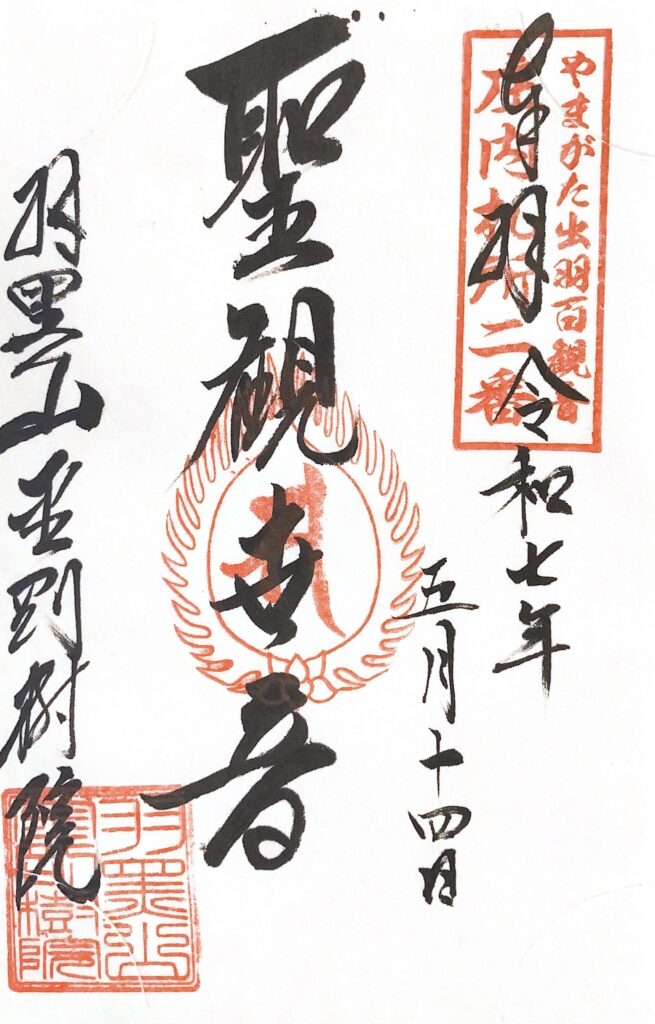

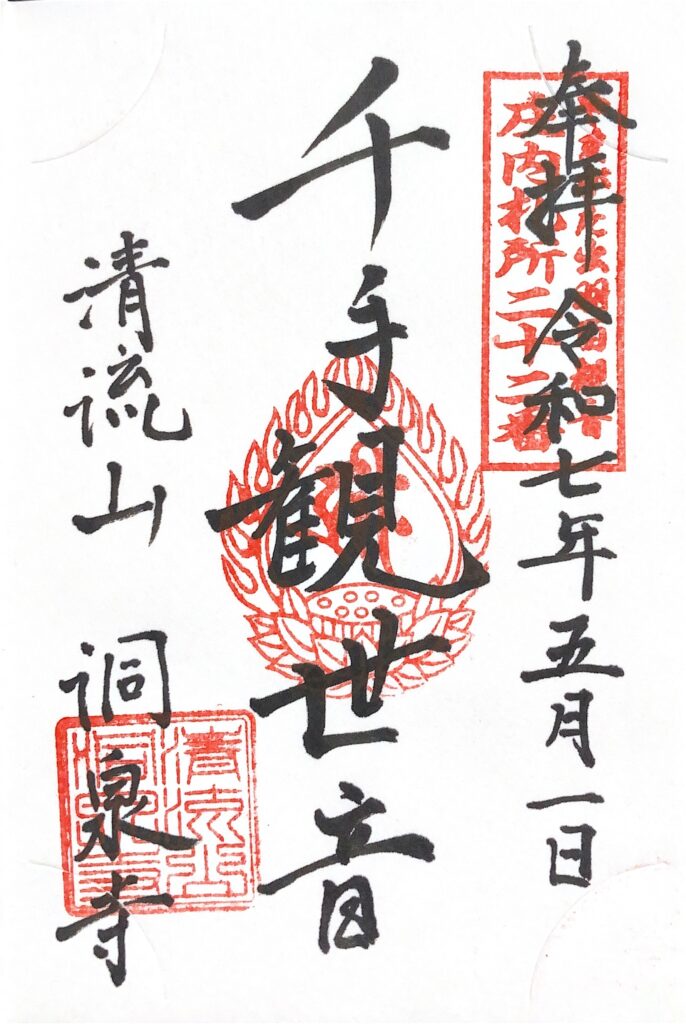

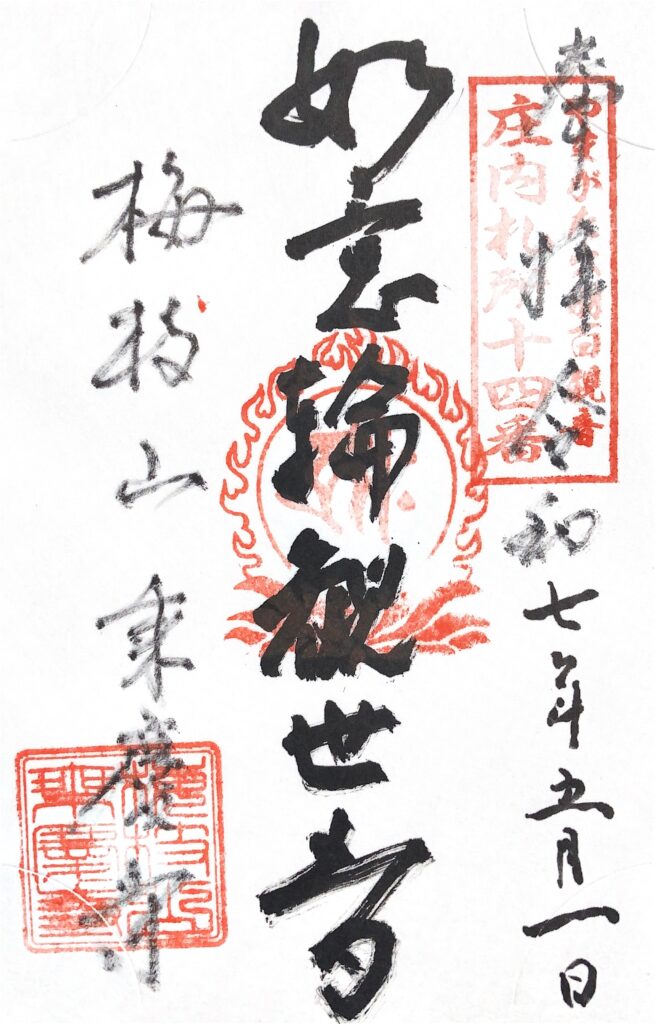

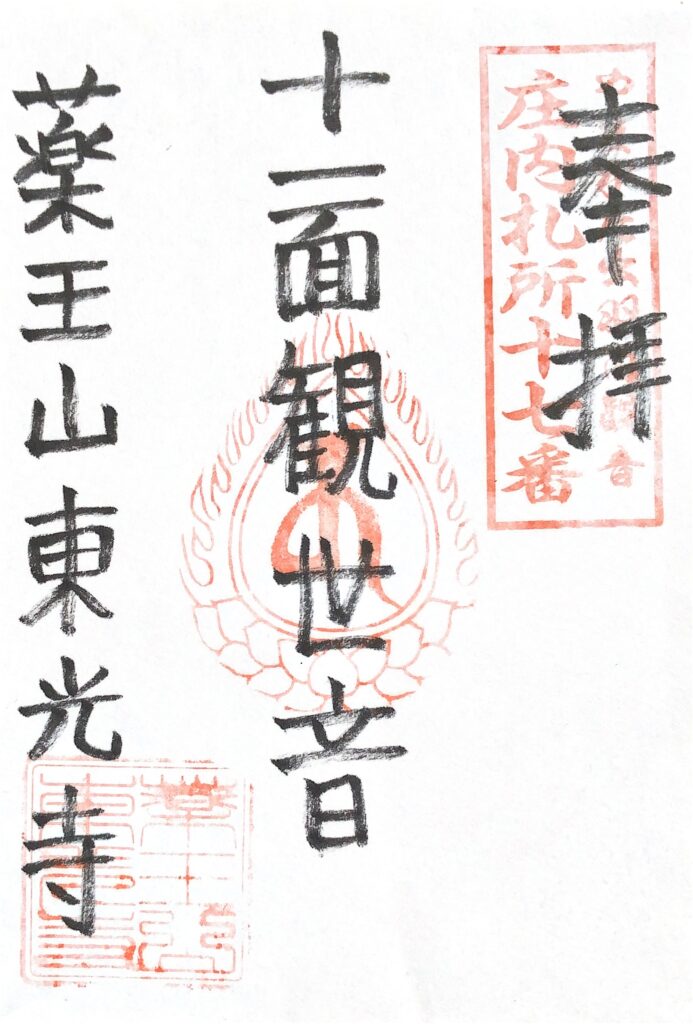

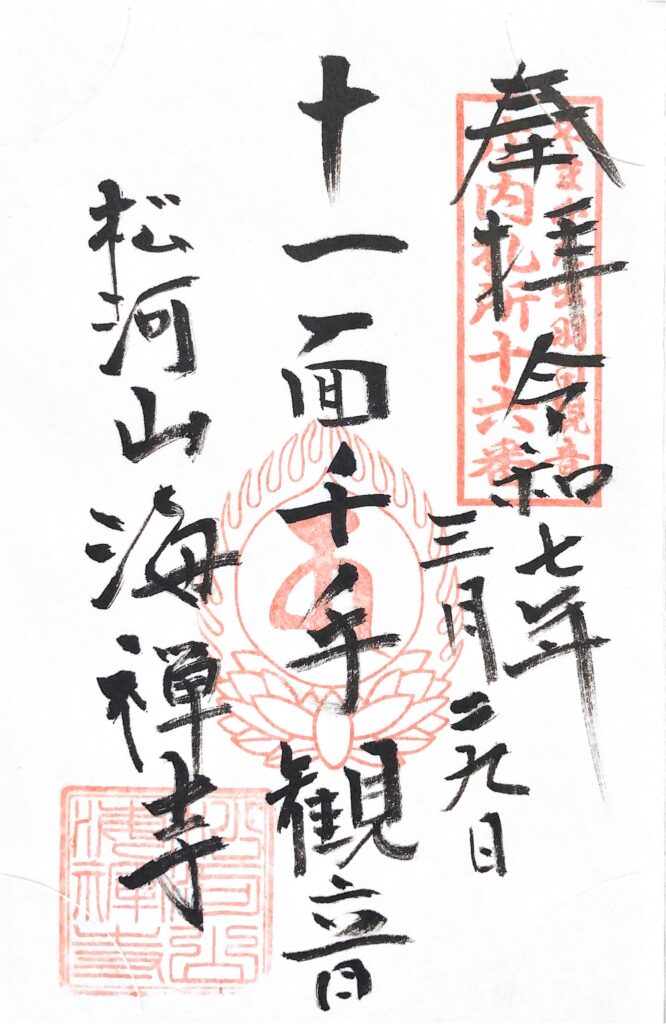

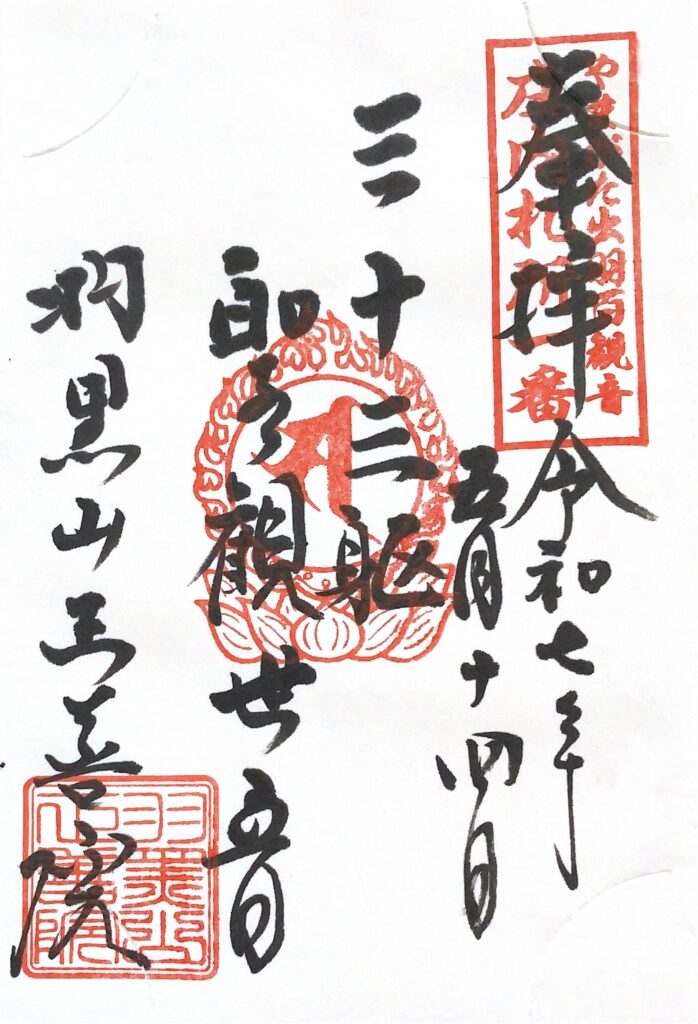

首番の荒澤寺の御朱印もいただきました。

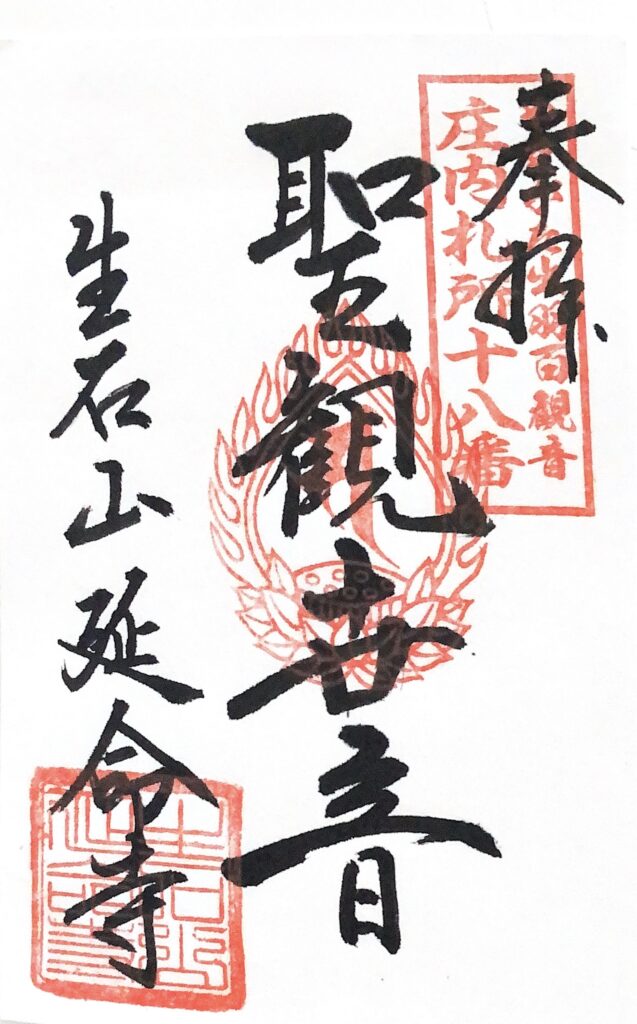

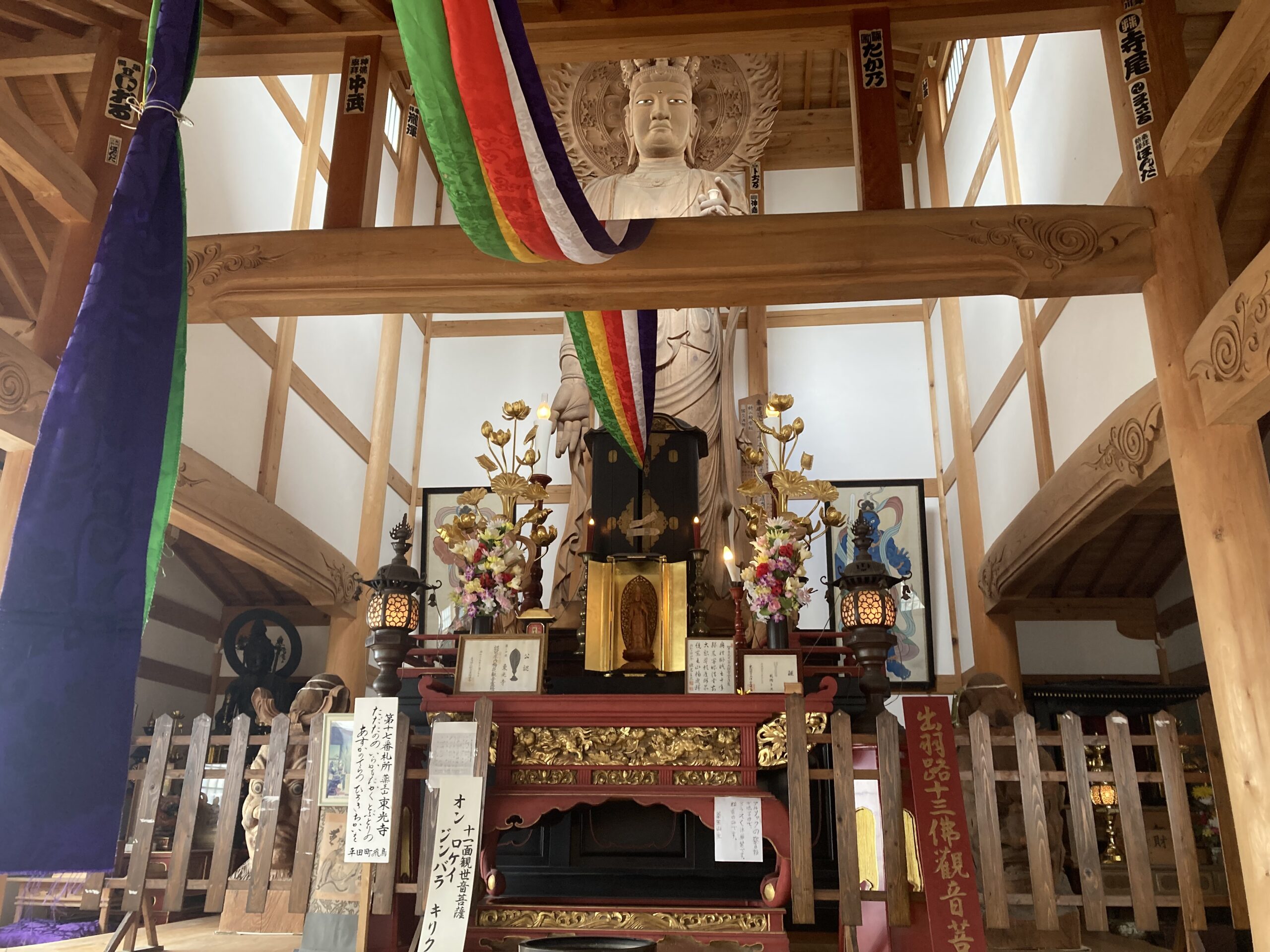

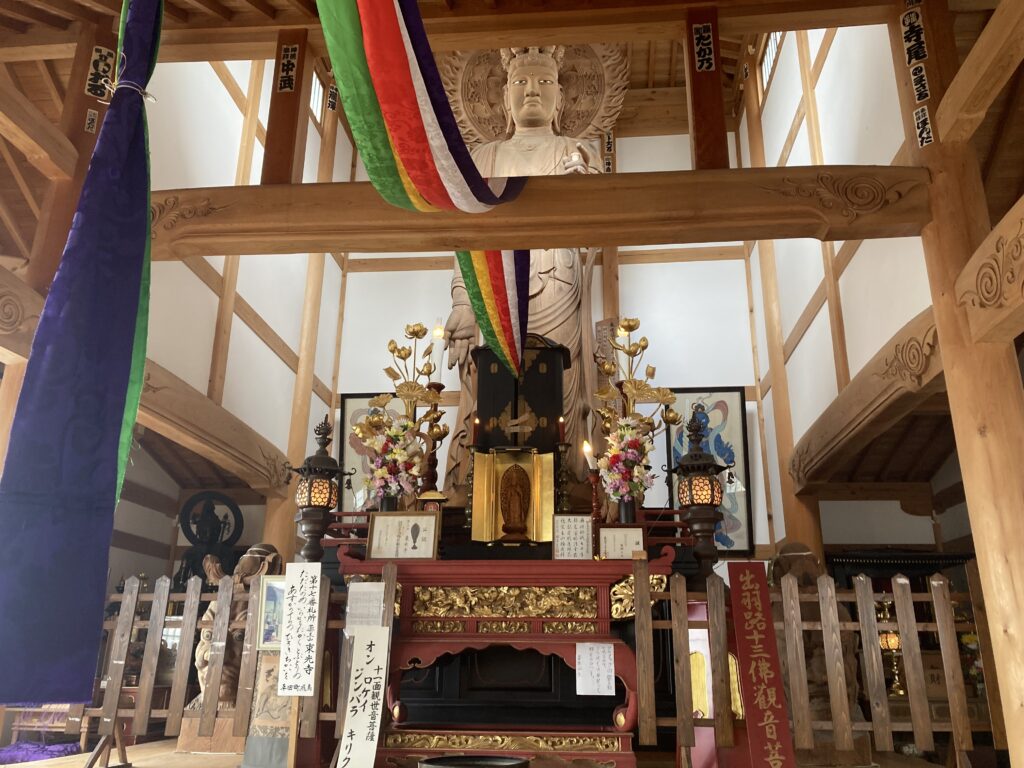

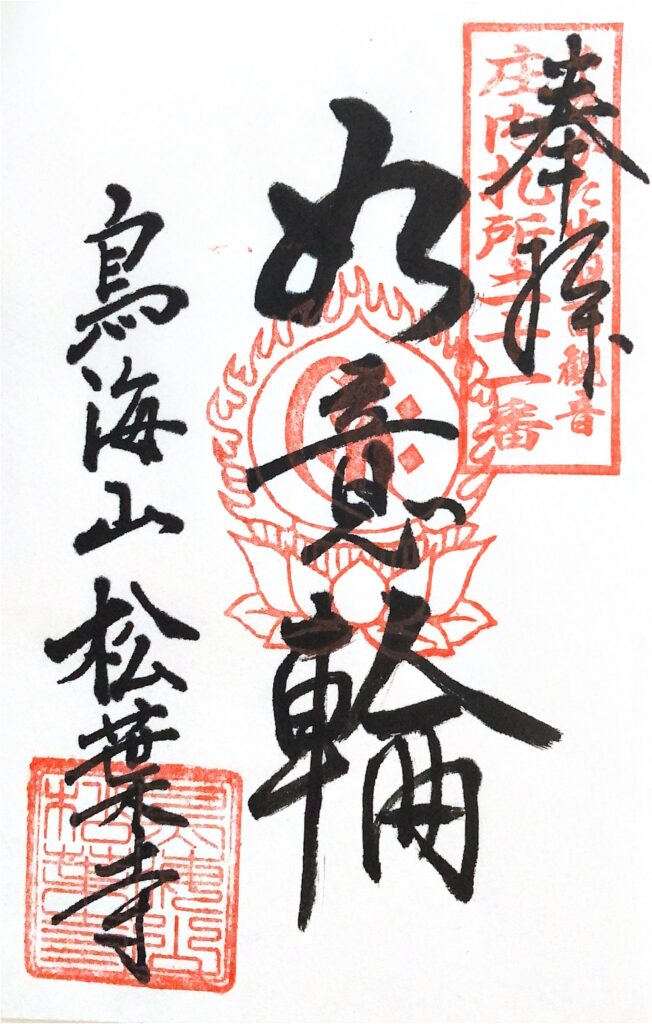

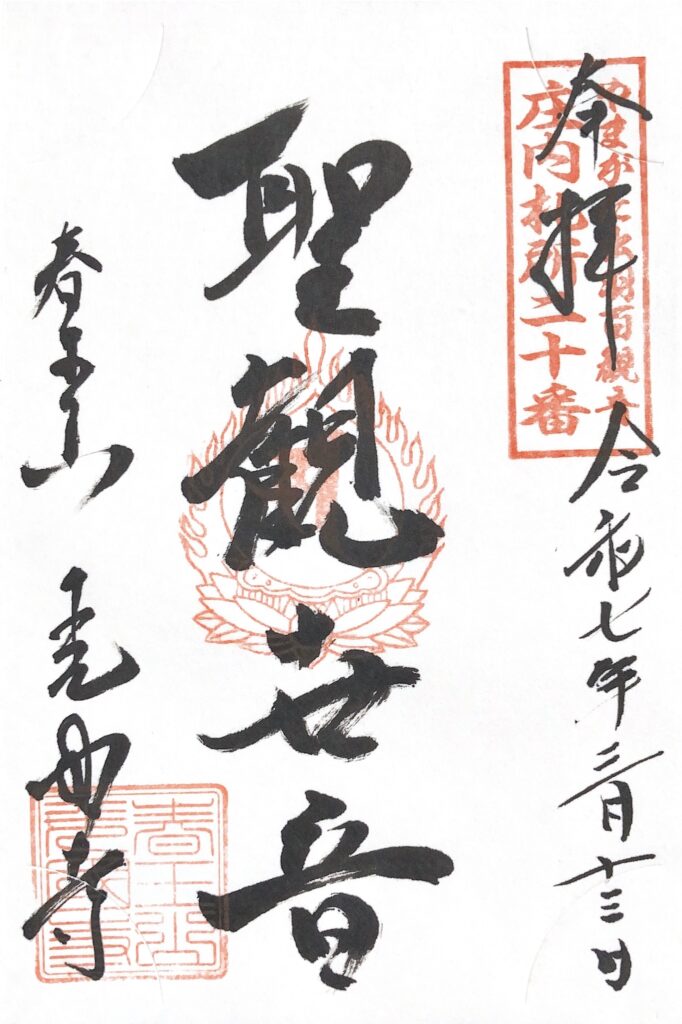

庄内三十三観音 第2番 羽黒山 正善院

羽黒山 修験本宗 御本尊は聖観世音菩薩

奈良時代の養老6(722)年に開基、第3代の天台座主となった慈覚大師・円仁によって開山。

かつて羽黒山十大伽藍の一つで手向山中禅寺の本坊として300の寺を束ねる寺院であった。

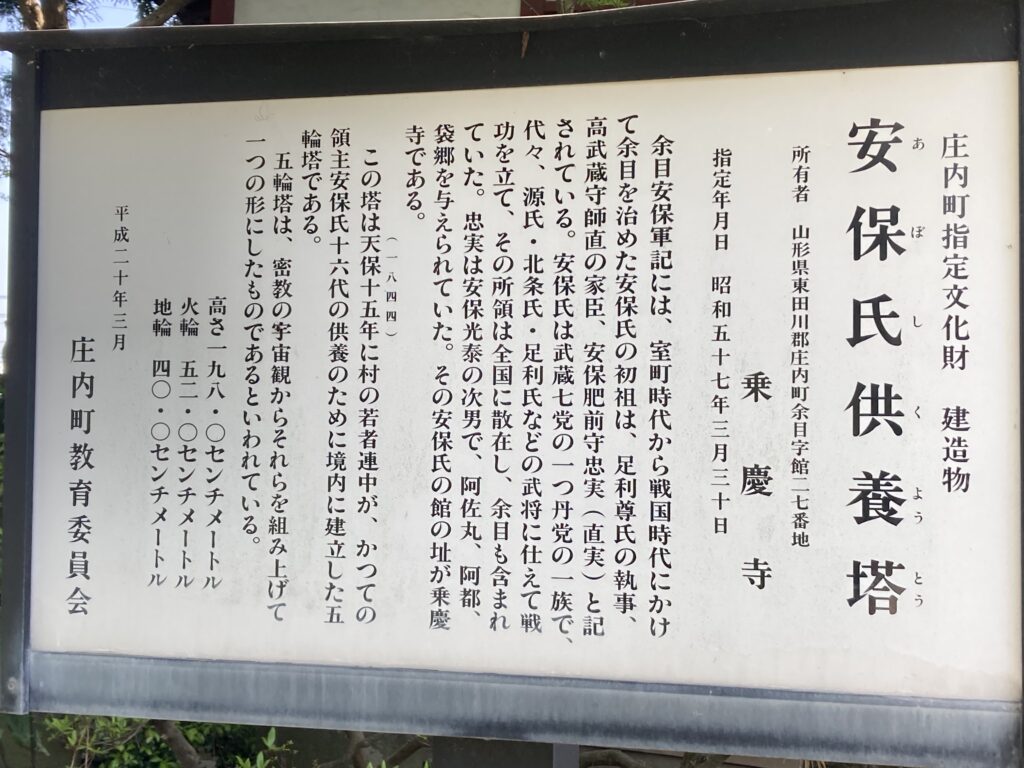

黄金堂は源頼朝が平泉の藤原氏を討つにあたり、勝利祈願のために寄進したもの。

国指定の重要文化財に指定され、文化庁の日本遺産としても登録されている。

等身大の三十三体の聖観世音菩薩像が黄金色に映えることが黄金堂の名の由来とされる。

住所:鶴岡市羽黒町手向字手向232

電話:0235-62-2380

駐車場:あります