先週、庄内町三ヶ沢にある「霊輝院(れいきいん)」にイチョウの木を見に行って来ました。

私が三十三観音めぐりをしているという話から、「そういえば庄内町のお寺に天然記念物のイチョウの木があるよ」と教えてくれた方がいて、枝が垂れ下がっていて、乳イチョウと呼ばれているということでした。

三ヶ沢は先月行ったばかりだし、気になるし、どんな所か調べずに住所だけナビにセットして行って来ました。

光星寺の鳥居や看板が見えました。

車で走りながら光星寺の方を見ると、建物に沿ってたくさんの桜が咲いていてきれいでした。

夕方だったので、霊輝院で作業をしていた方々が帰るところでした。

そのあとは一人、静かで風が気持ちよかったです。

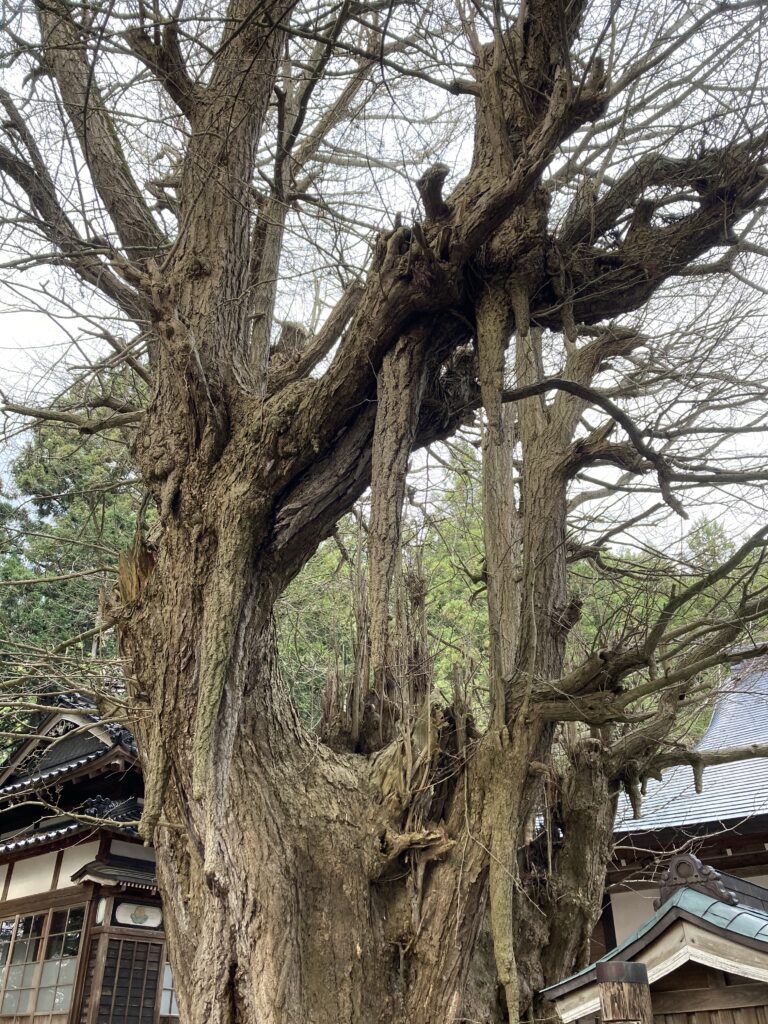

想像が出来なかったので、古木な感じと、こんなにも大きな枝が垂れ下がっていることに驚きました。

イチョウは成長が早く、環境の変化にも強いことから、街路樹や公園樹として植えられています、園芸植物としての歴史も古く室町時代には栽培されていたという記録もあるそうです。

花言葉は「長寿」「荘厳」「鎮魂」で、イチョウが大きく育ち長生きするということ、巨木の貫禄、畏怖の念から多くの寺院や神社の境内に植えられたことからと考えられています。

お寺や神社に大きなイチョウの木があることを思い出しました。

霊輝院のイチョウは樹齢が350年以上と推定されているそうです。

山形県の天然記念物に昭和27(1952)年4月1日に指定されました。

こちらに書いてあることは

雄株のイチョウで、50センチほど根上がりになっている。根幹の境の部分がややせばまっているが、根周り六・五メートル、その上一・三メートルの最も太いところが幹囲七・四メートルである。地上二メートルのところで二幹に分かれ、東北側のものが主幹となって高さ二七メートルに達する。樹齢350年以上と推定されるが、明らかではない。

雄株ではあるが、大小多数の乳柱は下垂し、大きなものは地に接している。古くから乳の出を願う人々の信仰をあつめている。 乳柱は乳状に突起したもので担根体といい、その構造は根と違って軟らかい細胞からできており、多くのでんぷん質を蓄えている。乳白色状の乳と同じような樹液が流出する。

イチョウは寿命が長い(数百年とも数千年ともいわれる)ことや、老木になると古い枝からつららのような枝が伸びてくること、その特徴から母乳の出を願う信仰の木とされるなど、色々と知ることが出来ました。