10月9日、この日の最後4か所目に訪れたのは鶴岡市播磨の光国山(こうこくざん)勝伝寺(しょうでんじ)です。

ナビを頼りに行ったのですが、近づいて来た辺りで通り過ぎた気がしました。

違うなって感じがして、わからなくなって、夕方で暗くなって来ていたので今日は諦めようかなと思いました。

通って来た道を少し戻って、先に見える集落にありそうな雰囲気がして、ナビが示す道がわかった?ので、とりあえず行ってみることにしました。

ここかも、という車一台分が通れる道を進みました。

(ちなみに、進んだ先にそのまま車を停め、帰りはバックしましたがちょっと大変でした。入るところを間違えたかもしれません)

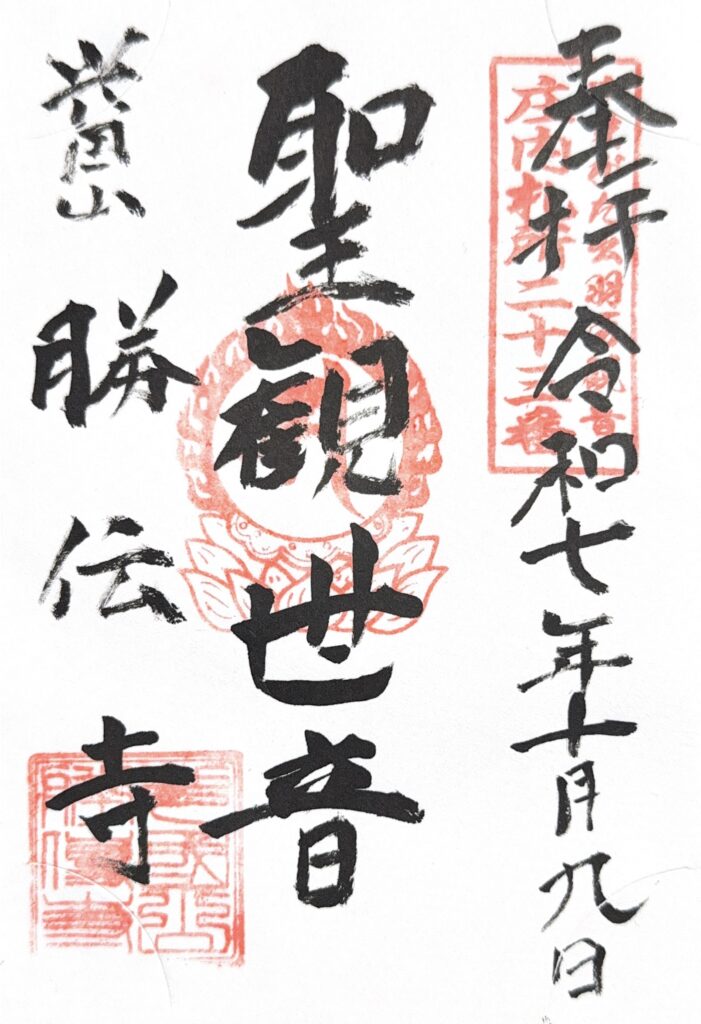

庫裡に声を掛け、ご住職の奥様に本堂へ案内していただき、御朱印をお願いしました。

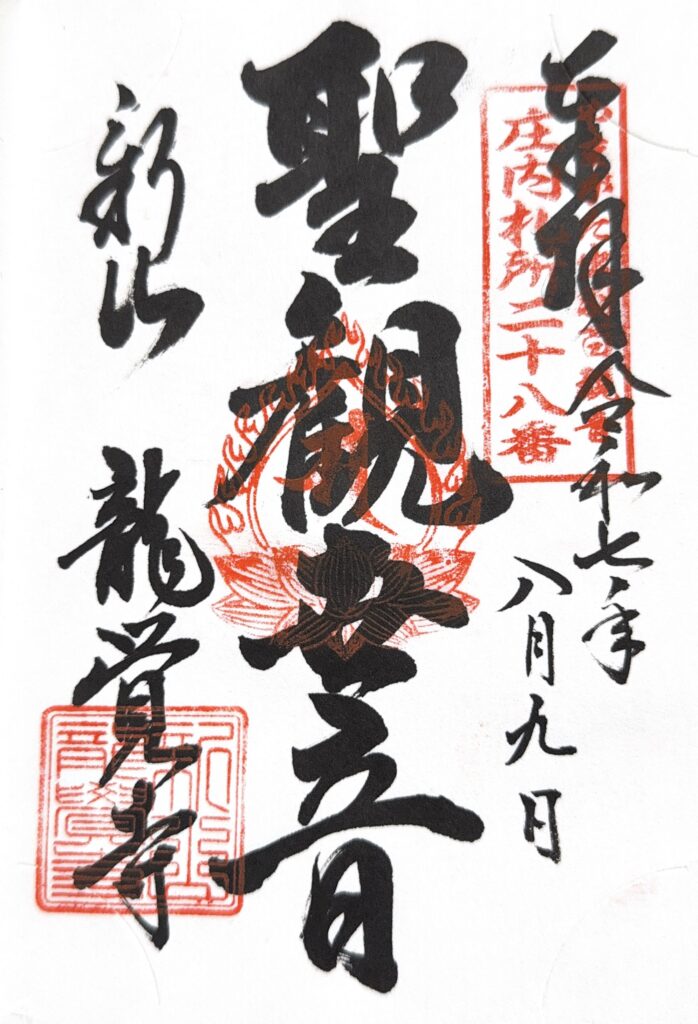

ご住職が御朱印帳を持ってきてくださり、御本尊の聖観世音菩薩は「身ごもり観音」と呼ばれる観音様でお腹にも観音様が納められていることを教えていただきました。

帰りに撮ったので、だいぶ暗くなりました。

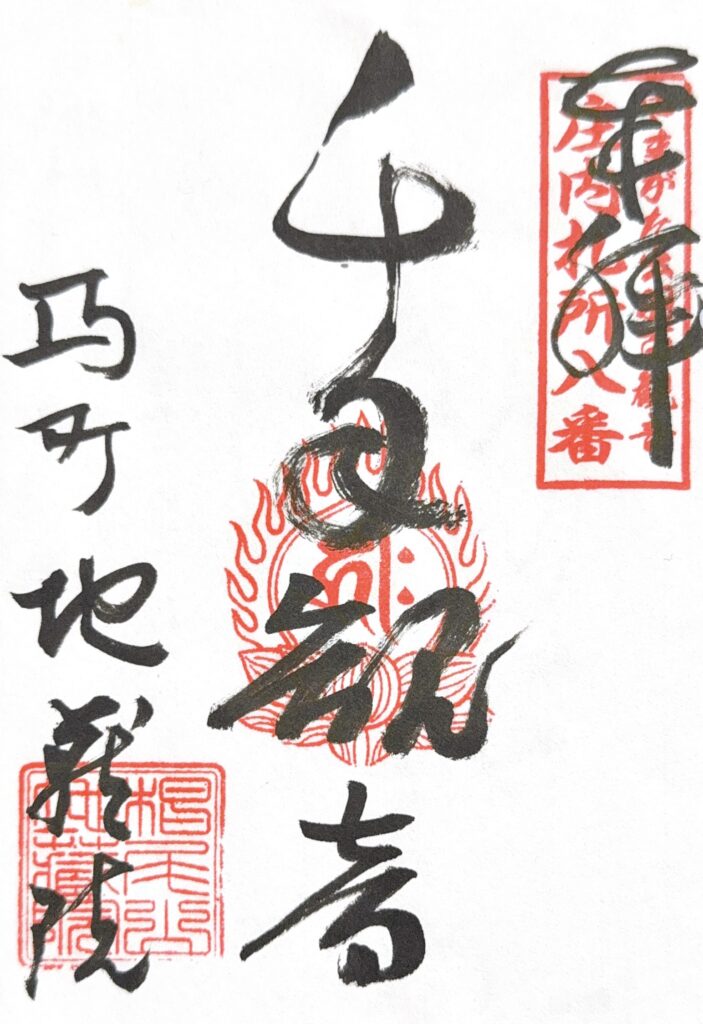

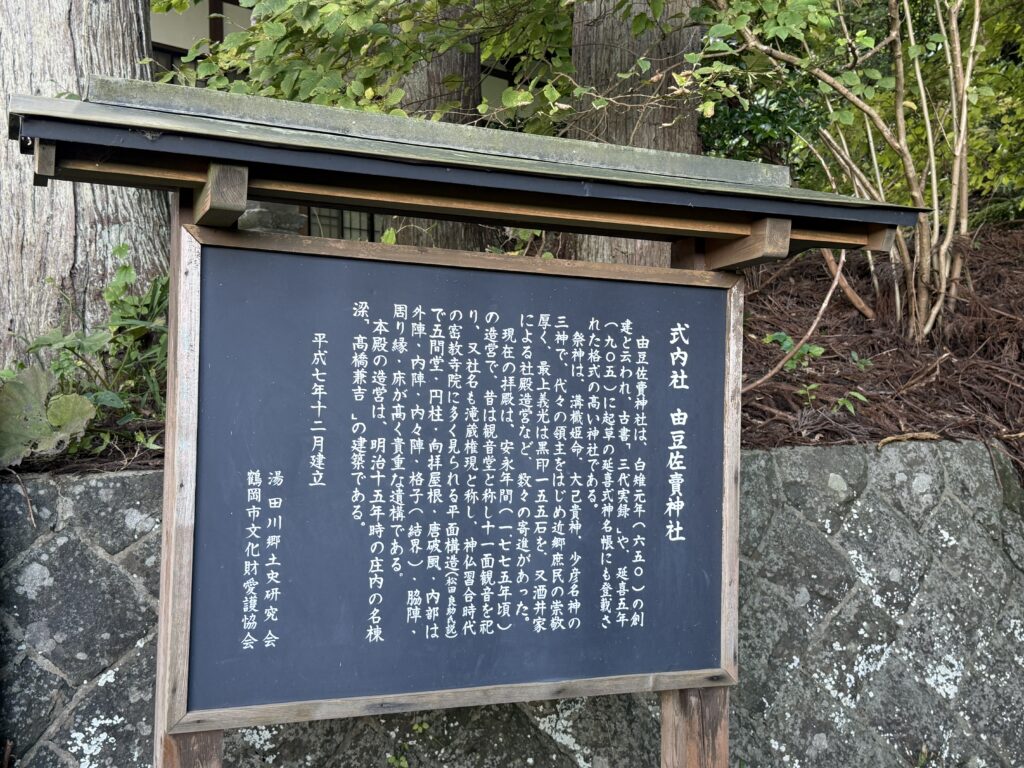

庄内三十三観音 第23番 光国山 勝伝寺

曹洞宗 御本尊は聖観世音菩薩

開山は越後(新潟県)村上の霊樹山耕雲寺の第7世審厳正察禅師とされる。

師は仙台市輪王寺から村上に転任した。

耕雲寺の末寺として延徳3(1491)年に開山したといわれる。

天正年間(1573~1592年)、播磨の赤松則村は足利氏と戦って敗れ、赤松の家臣が羽黒山を頼って奥羽に逃れた。

羽黒山にあった天台宗宝蔵院とともに羽黒から現在の播磨に居を構えることになり、開墾したとされる。

住所:鶴岡市播磨乙43-44

電話:0235-29-2279

駐車場:あります